法医学講座について

京都大学の法医学講座は1899年に創設され、日本における法医学分野の先駆的役割を担い現在に至っています。法医学における研究領域は多岐にわたります。特に、中毒や外傷、あるいは日々の生活習慣といった外部からの因子がどのように臓器障害を引き起こすのかということに注目をしております。現在、当研究室においては死因究明や予防医学につながるようなモデル動物(MASH、頭部外傷、出血性ショック)を用いた法医病理学的解析をすすめています。またアルコール・薬物による臓器への影響についての研究をおこないます。また法医実務に関わる症例検討を行っており、特に死後画像診断における臨床医との連携もおこなっております。法医学、死因究明、法医病理学などに興味をお持ちの方に参加していただきたいと思います。

西谷 陽子

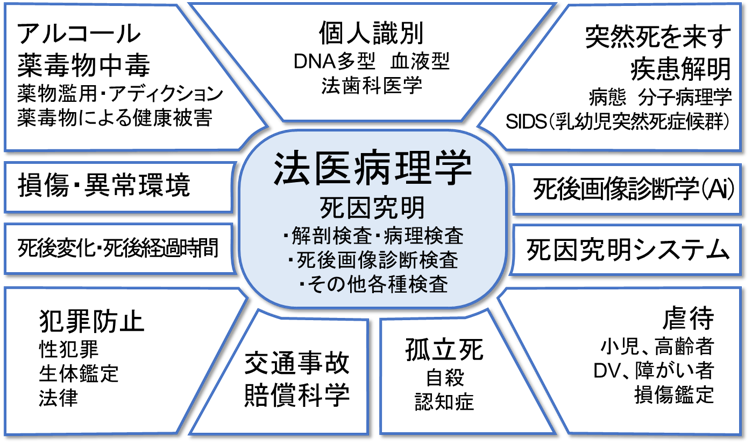

法医学が関与する多岐にわたる研究領域

当教室では特に法医病理学を中心に臓器障害やアルコール・薬物に関わる研究を行っています。

研究内容

急死事例の法病理学的解析

法医解剖症例の多くは急死です。急死の科学的解析は、翻って疾患の発症や死を予防する方法の開発に還元されます。

貴重な1例1例を詳細に解析し報告することで、広く一般に警鐘を鳴らし1)2)、類似した症例に共通する変化を明らかにすることで新たな症例の発症予防に貢献できます3)4)。そして、その変化を実験動物で再現し、分子生物学レベルの病態を解明すれば治療法の開発にも繋がります5)6)。

1例1例の解析は主に病理学的手法を用いて行います。法医解剖では疾患による死亡例が意外に多いのですが、当教室には肉眼的な観察や顕微鏡を用いた組織検査で、外傷だけでなく疾病も詳細に検索します。例えば、虐待や事故を当初疑われた乳児例が、解剖により先天的な疾患と判明することがあり、ご両親から解剖後に感謝の言葉を頂いたりします。そして、このような症例を論文にして報告することで一人の死を次の生に繋げています1)2)3)。

当教室では年間100例前後の解剖を行っています。多くの同じような症例を検討していると、時にある病態に共通した所見に気付かされます。例えば、急激に死に至った症例に共通する組織所見や、これまでは珍しいと考えられていた先天的な病変が実は一般的で病的意義があまりないこと等を明らかにしてきました4)5)。

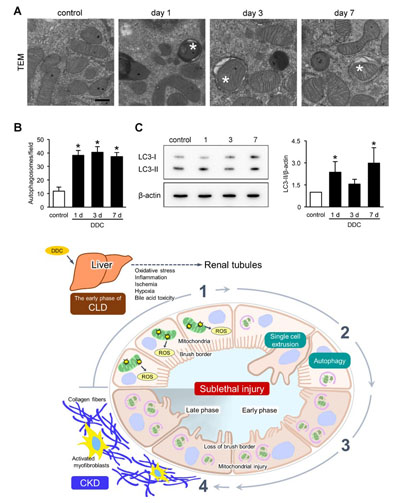

そして、大学院生は多くの症例を通じて思い付いた病態や治療法のアイデアを動物実験で検証しています。多くの疾患や外傷で血管内に流出してしまうヒストンという蛋白質が全身の臓器に障害をもたらし、ヘパリンという既に臨床利用されている比較的安価な薬がこの障害を抑制できることを明らかにしました6)。また、ヒトの急性腎障害の組織所見が比較的軽微である理由の1つを慢性肝疾患モデルマウスで示しました7)。

当教室には死因究明と予防医学にひた向きな大学院生が集っています。そして、活気に満ちた議論を繰り広げることで互いに研鑽し、高め合っています。俯瞰的に医学・医療を捉える法医学に興味ある若き学生・研究者をお待ちしています。

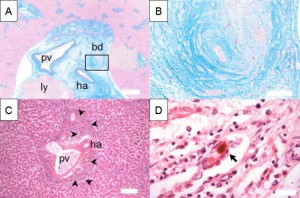

文献1)より

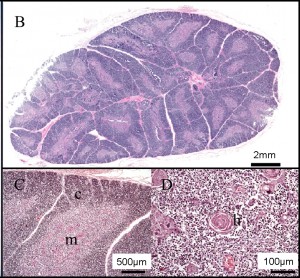

文献2)より

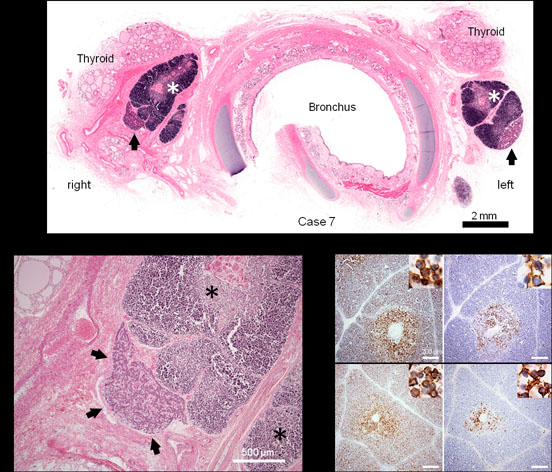

文献5)より

文献6)より

文献7)より

- Miyao M, Abiru H, Ozeki M, Kotani H, Tsuruyama T, Kobayashi N, Omae T, Osamura T, Tamaki K.

Subdural hemorrhage: A unique case involving secondary vitamin K deficiency bleeding due to biliary atresia.

Forensic Sci Int. 2012;221(1-3):e25-9. - Ishida T, Kotani H, Miyao M, Abiru H, Kawai C, Osamura T, Tamaki K.

Ectopic cervical thymus associated with infant death: 2 case reports and literature review.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013;77(9):1609-12. - Kawai C, Kondo H, Miyao M, Sunada M, Ozawa S, Kotani H, Minami H, Nagai H, Abiru H, Yamamoto A, Tamaki K, Nishitani Y.

Fatal cardiac dysfunction in a child with Williams syndrome.

Leg Med. 2024;67:102387. - Kotani H, Miyao M, Manabe S, Ishida T, Kawai C, Abiru H, Tamaki K.

Relationship of red splenic arteriolar hyaline with rapid death: a clinicopathological study of 82 autopsy cases.

Diagn Pathol. 2012;7:182. - Kotani H, Ishida T, Miyao M, Manabe S, Kawai C, Abiru H, Omae T, Osamura T, Tamaki K.

Ectopic cervical thymus: A clinicopathological study of consecutive, unselected infant autopsies.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(11):1917-22. - Kawai C, Kotani H, Miyao M, Ishida T, Jemail L, Abiru H, Tamaki K.

Circulating extracellular histones are clinically relevant mediators of multiple organ injury.

Am J Pathol. 2016;186(4):829-43. - Ishida T, Kotani H, Miyao M, Kawai C, Jemail L, Abiru H, Tamaki K.

Renal impairment with sublethal tubular cell injury in a chronic liver disease mouse model.

PLoS ONE. 2016;11(1): e0146871.

急性心筋梗塞の発症予防に資する治療法の開発

法医解剖例の多くは急性心筋梗塞をはじめとする予防可能な死です。そこで私たちはさまざまな疾患の早期病態に注目することで予防医学の発展に貢献するよう研究を行っています1) 2)。

急性心筋梗塞による死亡で最も危険性が高いのが「過去に心臓や血管の病気を起こしたこと」です。つまり、病気が起きてから治療をすることも大事ですが、もっと重要なことは病気にならないように予防することだと考えます。予防には原因を取り除くことが必要です。急性心筋梗塞を起こす原因のほとんどが肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に関わるものです。予防や治療が遅れてしまうことで、多くの人が生活習慣病に罹ってしまいます。その理由には以下の3つが考えられます。1つ目は、症状がないか、あっても弱いことです。2つ目は、罹っている人が多いため軽視されやすいことです。3つ目は、個々の生活習慣病の危険度が低く個人差も大きいため実感に乏しいことです。しかし、複数の生活習慣病に罹ることや、個々の疾患が時間をかけて進行してしまうと、急性心筋梗塞発症や生活の質の低下、さらには死の危険性が相乗的に増加することが知られています。まずは個々の生活習慣病の発症メカニズムの解明が大切です。

その代謝障害関連の生活習慣病の中で、私たちは病態の理解が最も進んでいない肝臓病(脂肪性肝疾患:MASLD)に注目しています。日本人の3人に1人がMASLDに罹っており、早期病変である単純性脂肪肝(simple steatosis)は急性心筋梗塞の危険性を約1.3倍上昇させ、脂肪性肝炎(MASH)に進行すると約3倍、肝硬変になると約5倍にまで上昇させてしまいます。MASLDに対する予防・治療法では、食事療法や運動療法により約3-10%の減量を3か月間以上継続させることが最も効果的と分かっていますが、外来通院を必要とする患者さんでも1年間減量を継続できるのは10%以下と報告されます。また、現在のところ、長期的な効果が期待できる治療薬はないため、何よりも病態の理解を深めることが重要です。当教室では、この生活習慣病を克服するために、より予防可能性の高い早期の病態に目を向け、動物実験で予防に繋がるバイオマーカーの検索、病期に合わせた治療法の開発を目指し研究を進めています2)3)。

このように当教室は疾患の発症や死を予防する方法の開発を目指しています。

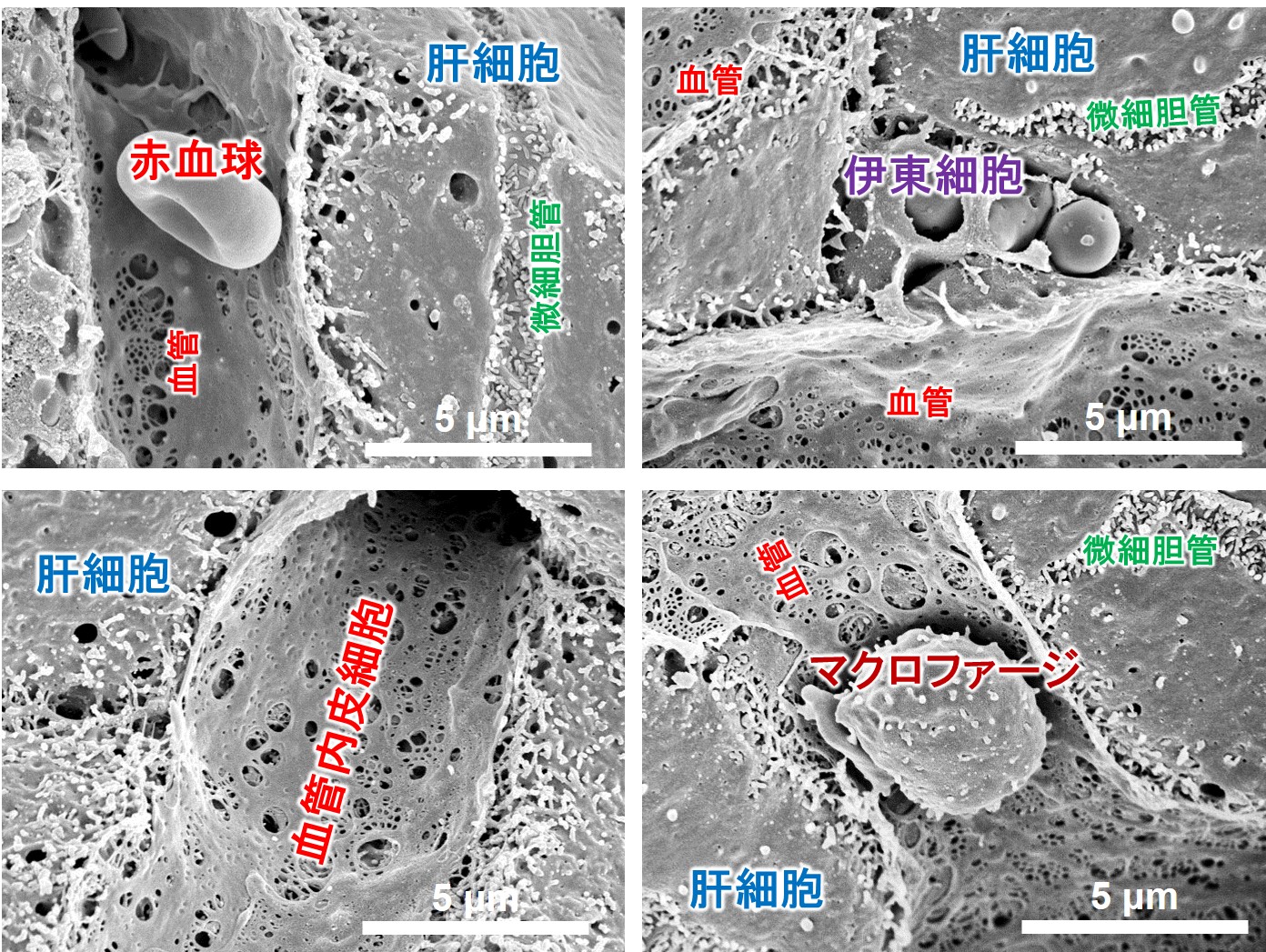

走査型電子顕微鏡による3次元肝臓組織写真

走査型電子顕微鏡による3次元肝臓組織写真

- Miyao M, Ozeki M, Abiru H, Manabe S, Kotani H, Tsuruyama T, Tamaki K.

Bile canalicular abnormalities in the early phase of a mouse model of sclerosing cholangitis.

Dig Liver Dis. 2013;45(3):216-25. - Miyao M, Kotani H, Ishida T, Kawai C, Manabe S, Abiru H, Tamaki K.

Pivotal role of liver sinusoidal endothelial cells in NAFLD/NASH progression.

Lab Invest. 2015;95(10):1130-44. - Miyao M, Kawai C, Kotani H, Minami H, Abiru H, Hamayasu H, Eguchi S, Tamaki K.

Mitochondrial fission in hepatocytes as a potential therapeutic target for nonalcoholic steatohepatitis.

Hepatol Res. 2022;52(12):1020-33.

頭部外傷事例の法病理学的解析

準備中。

出血性ショックモデルでの臓器障害の解明

準備中。

アルコールおよび中毒薬物での臓器障害

準備中。